7days to dieの難易度と検索してこの記事にたどり着いたあなたは、おそらく自分に合ったプレイ環境を探しているのではないでしょうか。

このゲームはサバイバル要素と自由度の高さが魅力であり、難易度設定ひとつでプレイスタイルや緊張感が大きく変化します。

たとえば、敵の強さや出現頻度の違いだけでなく、バイオームによる環境の厳しさ、拠点となる建物の探索リスク、そして周期的に襲来するブラッドムーンなど、あらゆる場面に難易度が関係しています。

また、難易度はゲームの途中で設定変更することも可能で、自分の成長に応じて柔軟に調整できます。

さらに、正式リリースとなったバージョン1.0では、ゾンビのAIや戦闘バランスにも手が加えられ、より戦略性の高いゲーム体験が求められるようになりました。

狂気モードのような最高難易度では、まさに命がけのサバイバルが展開されます。

この記事では、初心者におすすめの設定から、ソロやマルチプレイに適した攻略法、人数に応じた調整のコツ、さらにはクエストの進行におけるポイントやホードナイトへの備え方まで、幅広い観点から解説していきます。

また、PC版とは仕様が異なるPS4版の特徴や、便利なmodの活用法、そして各マップによって異なるゲーム展開にも触れています。

自分に最適な環境で『7days to die』を楽しむために、ぜひ本記事を参考にしてください。

■本記事のポイント

- 難易度ごとの特徴や違いを理解できる

- 自分に合ったおすすめの難易度がわかる

- プレイスタイル別の難易度選びが学べる

- 難易度に影響するゲーム要素を把握できる

7days to die 難易度の基礎知識と選び方

『7days to die』は、単なるゾンビサバイバルゲームにとどまらず、プレイヤーの設定次第でまったく異なるゲーム体験を味わえる作品です。

その中でも「難易度」の選択は、ゲームの緊張感や攻略方法に大きな影響を与える非常に重要な要素と言えます。

どの難易度を選ぶかによって、敵の強さだけでなく探索や建築、戦闘のスタイルも変わってくるため、自分のプレイスタイルや経験値に合ったレベル設定を見極めることが求められます。

ここからは、難易度に関連するゲーム内の要素をさらに深掘りし、プレイヤーがより自分に合った楽しみ方を見つけられるような情報を詳しく解説していきます。

難易度ごとの違いを徹底比較

『7days to die』では、プレイヤーのスキルやプレイスタイルに応じて難易度を細かく設定できるのが魅力の一つです。

難易度の違いは、単なる敵の強さだけでなく、ゲーム全体のバランスやプレイヤーへのプレッシャーに大きく影響を与えます。

難易度は「Scavenger(初心者向け)」から「Insane(超上級者向け)」まで複数あり、それぞれに特徴があります。

例えば、最も易しい「Scavenger」ではゾンビの攻撃力が低く、プレイヤーの受けるダメージも軽減されています。

物資の入手も比較的簡単で、探索や建築をじっくり楽しみたい人に向いています。

一方、「Insane」ではゾンビの行動が非常に激しく、少しの油断が命取りになります。

資源の確保も難しく、サバイバルゲームとしての緊張感を最大限に味わえるモードです。

さらに、「Nomad」や「Warrior」といった中間の難易度では、適度な緊張感を保ちながらゲームを進めることができ、経験を積んだプレイヤーにはちょうど良いと感じられるバランスに調整されています。

これにより、自分のプレイスタイルや成長段階に応じて最適な難易度を選ぶことができるのです。

加えて、難易度はプレイ中にも変更可能です。

これにより、ゲームに慣れてきたタイミングで段階的に挑戦のレベルを上げることができます。

最初は簡単な難易度で始め、ゲームの操作や世界観に慣れたら少しずつ上の難易度へとステップアップするのも効果的な進め方と言えるでしょう。

このように、7days to dieの難易度設定は単なる難しさの調整にとどまらず、プレイ体験そのものを変化させる重要な要素です。

適切な難易度を選ぶことで、より充実したサバイバルライフを楽しむことができるでしょう。

初心者におすすめの難易度は?

初心者にとって最もおすすめの難易度は「Adventurer」またはその一段階下の「Scavenger」です。

どちらも初めて7days to dieをプレイする人にとって、ストレスを感じにくく学びやすい環境が整っているためです。

まず、Scavengerは非常に優しい設定になっており、ゾンビの出現頻度や攻撃力が大幅に抑えられています。

さらに、プレイヤーが受けるダメージも少ないため、戦闘に不慣れな人でも安心して探索を進められます。

また、物資の入手も比較的容易で、空腹や喉の渇きといったサバイバル要素の管理も楽になります。

一方で、AdventurerはScavengerよりも少しだけ難易度が高いものの、依然として初心者向けと言える設定です。

ゲームの基本的な流れを掴みつつ、ある程度の緊張感も体験したいという人にはこの難易度が向いています。

例えば、夜間のゾンビの動きが少し速くなったり、資源の入手に手間取ることもあるかもしれませんが、それもまたゲームを楽しむ一部となります。

また、初心者がつまずきやすいポイントとして「ブラッドムーン」などの襲撃イベントがありますが、これも低難易度であれば対処しやすく、徐々に対策を学んでいけます。

拠点の防衛方法やトラップの設置、武器の選び方などを段階的に覚えるには、このくらいのバランスがちょうど良いのです。

一度設定した難易度はゲーム中でも変更できるため、最初はScavengerでスタートして、慣れてきたらAdventurerに切り替えるという方法もおすすめです。

難しすぎてゲームをやめてしまうよりも、まずは楽しさを知ることが大切です。

つまり、初心者にとって大切なのは「失敗を恐れずに学べる環境」を選ぶことです。

その点において、ScavengerとAdventurerは非常に優れた選択肢だと言えるでしょう。

バイオームの影響

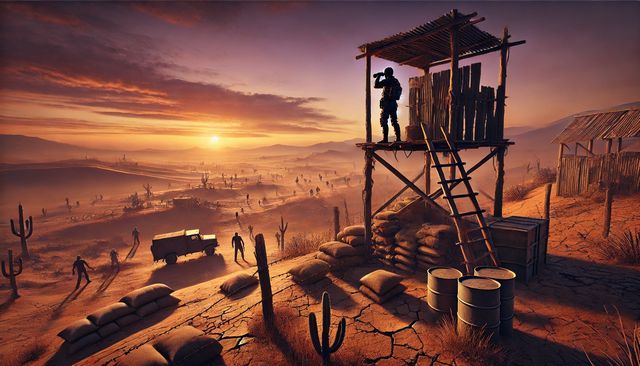

『7days to die』において、バイオームはゲームの進行やサバイバルに大きな影響を与える要素のひとつです。

難易度設定によって、このバイオームの影響も変化するため、プレイヤーは注意深く環境と向き合う必要があります。

バイオームとは、ゲーム内の地形や気候が異なるエリアのことで、「森林」「砂漠」「雪原」「焼けた地」「荒地」など複数の種類があります。

それぞれ資源の種類や量、ゾンビの出現頻度、気温の影響などが異なるため、単なる風景ではなくゲームプレイに直結する要素です。

難易度が低い場合、バイオームによる悪影響は比較的緩やかです。

例えば、寒冷地では体温低下によって体力が減っていくのが通常ですが、低難易度ではそのスピードが緩やかになっています。

これは初心者が環境に慣れながら進められるように配慮された仕様です。

ゾンビの数もバイオームによっては少なく、拠点づくりや探索に集中しやすくなっています。

一方で、高難易度に設定すると、環境によるリスクが大きくなります。

寒冷地や砂漠では適切な装備がなければ短時間でダメージを受けてしまい、結果として生存率が大きく下がります。

また、荒地や焼けた地などではゾンビが非常にアグレッシブに行動し、出現率も上昇します。

そのため、拠点の選定やバイオームごとの適応力が生死を分ける重要な判断材料となります。

このように、難易度が上がるほどバイオームの個性が顕著になり、プレイヤーに求められる知識や対処力も増していきます。

逆に言えば、難易度を下げることでバイオームごとの特性をじっくり体験できるため、初心者はまず安全なバイオームで基礎を学ぶことが推奨されます。

バイオームの選び方と難易度設定は、快適なゲームプレイのカギを握る重要な要素です。

環境が過酷になればなるほど、それを乗り越えたときの達成感も大きくなるでしょう。

ブラッドムーンの関係性

『7days to die』を象徴するイベントのひとつが「ブラッドムーン(Blood Moon)」です。

このイベントはゲーム内で7日ごとに発生し、大量のゾンビがプレイヤーの拠点を襲撃するサバイバルの山場となります。

難易度の設定によって、このブラッドムーンの内容や脅威レベルは大きく変化します。

まず、難易度が低い状態では、ブラッドムーンのゾンビ数や攻撃性が抑えられており、初期の拠点でもある程度対応が可能です。

ゾンビの動きも比較的遅く、数も制限されているため、罠や簡単な防壁を活用することで十分に持ちこたえることができます。

この段階では、プレイヤーにとってイベントの予行練習のような感覚で挑めるでしょう。

しかし、難易度を中級以上に設定すると、ブラッドムーンは一気に過酷なサバイバルイベントへと変貌します。

ゾンビは複数のルートから拠点へ侵入を試み、夜間の移動速度も大幅に上昇。

ときには「フェラルゾンビ」や「スクリーマー」などの特殊個体も出現し、対応が難しくなります。

このとき、拠点の強化だけでなく、トラップの配置、弾薬の備蓄、脱出経路の確保といった事前準備が必須となります。

さらに、最上級の難易度「Insane」では、ブラッドムーンの襲撃はほぼ絶望的な規模となり、プレイヤー一人では太刀打ちできないほどの数のゾンビが出現します。

この段階になると、ソロプレイではなくマルチプレイによる連携や役割分担が鍵となる場面も増えてきます。

このように、難易度が上がることでブラッドムーンの位置づけも「ちょっとした試練」から「生死を分ける決戦」へと変わっていきます。

プレイヤーにとっては、ただのイベントではなく、次の週を生き延びるための実力試しの場とも言えるでしょう。

難易度とブラッドムーンの関係性を理解し、適切な準備と心構えを持つことで、このイベントを乗り越えたときの達成感はひとしおです。

そうした積み重ねが、7days to dieの魅力を一層引き立てているのです。

建物の探索難易度について

『7days to die』において、建物の探索は資源確保やアイテム収集の要となる重要なアクションです。

しかし、ゲームの難易度設定によって、その探索の難易度も大きく左右されます。

特にゾンビの配置や出現頻度、建物内部の罠の有無などが、プレイ体験を大きく変える要素となっています。

例えば、低難易度では建物内に出現するゾンビの数が少なめに調整されており、プレイヤーの警戒心がそれほど高くなくても、安全に探索を進めやすくなっています。

探索の流れも比較的スムーズで、アイテム回収に集中できる環境が整っているのが特徴です。

これは初心者がゲームの基本操作や地形構造に慣れるための良い導入段階といえるでしょう。

一方で、難易度を中級以上にすると、建物内部での危険度が一気に増します。

例えば、特定の建物ではゾンビが天井裏や床下、突然開く扉の奥などに待ち構えていることも多く、慎重な行動が求められます。

また、ゾンビがフェラル化しているケースもあり、移動速度が速くなったり、攻撃力が高くなることもあります。

これにより、探索時には常に緊張感を持ちながら進む必要が出てきます。

さらに高難易度では、建物ごとに設計されたトラップや迷路のような構造がプレイヤーを翻弄し、単なる資源探しでは済まなくなってきます。

中には、十分な装備や準備がなければ踏み込むのが危険な拠点も存在し、知識と経験が問われる場面も増えます。

このように、建物の探索難易度はゲームの設定によって大きく変化します。

探索の難易度が上がることで、単なるアイテム回収作業から、戦略的なサバイバルアクションへと進化していくのがこのゲームの魅力のひとつです。

慣れてきたら、より難易度の高いエリアに挑戦することで、ゲームの奥深さをさらに体感できるでしょう。

設定の変更方法を解説

『7days to die』では、プレイヤーのプレイスタイルやスキルレベルに応じて、ゲームの難易度を柔軟に設定・変更することが可能です。

この設定を理解しておくことで、ストレスを減らしつつ、自分に合った楽しみ方ができます。

まず、新規ゲームを開始する場合は、ゲームのスタート前に「ゲーム設定」画面が表示されます。

ここで「ゲーム難易度」項目を選択し、複数の難易度オプションから希望のレベルを選ぶことができます。

代表的なものとしては、「アドベンチャー」「ノーマル」「ナイトメア」「インセイン」などがあり、数値でいうと「Scavenger(初級)」から「Insane(超上級)」まで細かく調整可能です。

また、プレイ中に難易度を変更したい場合も、シングルプレイであれば可能です。

ゲームをポーズした状態で「設定」メニューを開き、「オプション」→「ゲームプレイ」と進むと、難易度に関する項目にアクセスできます。

ただし、この操作ができるのはシングルプレイもしくは自分がホストを務めるマルチプレイセッションに限られており、他人のサーバーで遊んでいる場合は変更できません。

このとき注意したいのは、難易度を途中で変更するとゲームバランスに影響が出る可能性があることです。

例えば、突然難易度を下げると、それまでの緊張感や攻略の達成感が薄れてしまうこともあります。

逆に、何の準備もないまま難易度を上げると、装備やスキルが追いつかずに苦戦を強いられるケースも少なくありません。

そのため、難易度変更を行う際には、今の自分の装備状況やゲーム進行度を考慮しながら慎重に判断することが重要です。

特に初心者は、まずは低難易度で操作やシステムに慣れたあと、徐々に上げていくスタイルをおすすめします。

このように、柔軟な難易度設定は『7days to die』の自由度の高さを支える要素の一つです。

自分に合ったレベルを選ぶことで、無理なく長く楽しむことができるでしょう。

狂気モードの違いとは

『7days to die』において、通常の難易度設定と「狂気(Insane)」モードでは、ゲームプレイに大きな違いが生まれます。

どちらも難易度の調整項目ですが、「狂気」はその名の通り、すべての要素が極端に強化される最高難易度であり、プレイヤーに対するゲーム側の圧力が最大化されます。

通常の難易度設定は、敵の強さや出現頻度、ダメージ量などを段階的に調整できる仕組みになっています。

例えば「ノーマル」では、ゾンビの体力や攻撃力が標準的に設定されており、アイテム収集やクラフトに集中しやすいバランスが保たれています。

このレベルであれば、多少のミスをしても立て直すことが可能で、ゲーム初心者から中級者にとってはちょうど良い挑戦となるでしょう。

一方、「狂気」モードは、あらゆる敵の性能が大幅に引き上げられています。

ゾンビの移動速度が大半でランニング状態となり、プレイヤーへの攻撃も非常に激しく、油断すれば一瞬でゲームオーバーに追い込まれることもあります。

また、ゾンビの感知能力も強化されているため、隠密行動が通用しにくく、サバイバル感が一層際立ちます。

回復アイテムや食料の入手難易度も上がるため、リソースの使い方にはより高度な戦略が必要となります。

このように、「難易度」と「狂気モード」はどちらもゲーム体験を左右しますが、そのレベルには明確な違いがあります。

難易度の段階が少しずつ挑戦的になる一方で、狂気モードは最初から全力でプレイヤーを試してくる存在です。

そのため、まずは通常の難易度でゲームの基本を理解し、十分な装備や戦術を身につけてから「狂気」に挑むのが賢明なプレイ方法だと言えるでしょう。

バージョン1.0での難易度の変化

『7days to die』は長らくアーリーアクセスとして進化を続けてきた作品ですが、正式リリースとなるバージョン1.0では難易度周りのバランスにも大きな変更が加えられました。

これにより、既存プレイヤーであっても新たなプレイ感を味わえるようになっています。

まず注目すべきは、敵AIの改良です。

ゾンビの行動パターンがより知的に、そして攻撃的になったことで、従来のような「ゾンビの誘導」や「簡単な拠点防衛」では通用しなくなる場面が増えています。

特に、建物の構造を活かしたルート選びや、壁の破壊に対する執着などが強化されており、難易度が一段階上がったように感じるプレイヤーも少なくありません。

さらに、難易度設定そのものに関しても、より細かく調整できるオプションが追加されました。

例えば、ゾンビのリスポーン間隔や夜間の行動速度、敵の耐久値などが個別に設定できるようになっており、自分に合ったチャレンジの仕方を選べる自由度が増しています。

このことにより、「自分にとっての最適な難易度」を作ることが可能になった点が、1.0での大きな魅力の一つといえるでしょう。

また、報酬や経験値の配分にも見直しが入りました。

高難易度でプレイするほど、リスクに見合ったリターンが得られるよう調整されており、挑戦すること自体に意味を持たせるデザインが際立っています。

これにより、ただ単に厳しいだけではなく、戦略的に工夫して乗り越える楽しさが強調されるようになりました。

このように、バージョン1.0は単なるグラフィックやUIの更新だけにとどまらず、難易度というプレイ体験の中核部分にも深く手が加えられています。

長くプレイしてきた人にも新鮮な驚きを与えつつ、新規プレイヤーにも分かりやすくなった点で、非常に完成度の高いアップデートと言えるでしょう。

7days to die 難易度とプレイスタイル別の攻略

『7days to die』の魅力は、サバイバル要素と自由度の高さにありますが、プレイスタイルや仲間との遊び方によって、最適な難易度設定も大きく変わってきます。

ソロでじっくり探索したい人、仲間と協力してホードナイトに備える人、あるいはクエストや拠点建築をメインに楽しむ人など、それぞれに合った難易度調整が必要です。

ここでは、プレイスタイルに応じたおすすめ設定や攻略ポイントを詳しく解説していきます。

難易度に適したmodの選び方

『7days to die』には多くのmod(ユーザーが作成した拡張ファイル)が存在し、難易度に応じてゲーム性を調整したり、新たな要素を追加することが可能です。

modの選び方を間違えると、ゲームが極端に簡単または難しくなり、バランスが崩れることもあるため、目的に合ったmod選びが大切です。

例えば、難易度「サバイバー」や「インセイン」のように敵が非常に強力になる設定では、「武器の種類や威力を強化するmod」や「クラフトを効率化するmod」などが相性が良いです。

これにより戦闘のハードルを下げ、ゲームの進行がスムーズになります。

一方で、初心者が「ノーマル」や「イージー」でプレイする場合は、UI(ユーザーインターフェース)を見やすくするmodや、チュートリアル的な支援要素を持つmodを導入すると、世界観を損なわずに楽しめます。

また、プレイヤーの中には「リアル志向でプレイしたい」「ゾンビをもっと恐ろしくしたい」といった嗜好を持つ人もいます。

そのような場合は、ゾンビの種類を増やしたり、昼夜のサイクルを過酷にしたりするmodが適しています。

ただし、modの中には安定性に欠けるものもあるため、評価の高いものや、アップデートが継続されているmodを選ぶのが安全です。

このように、難易度に応じてmodをうまく選び、活用することで、自分にとって最適なゲーム体験をカスタマイズすることができます。

単に「強くなるmod」ではなく、「どんな楽しみ方をしたいか」を明確にしてから選ぶことがポイントです。

PS4版での特徴とは

PS4版の『7days to die』には、PC版と比較していくつかの違いや制限があるため、難易度に関する認識も少し変える必要があります。

特に重要なのは、アップデートの頻度とmodの対応範囲、そして描画や処理性能の影響です。

まず、PS4版はPC版と比べてバージョンの更新が止まっており、コンテンツの追加やバランス調整がされていない状態です。

そのため、PC版に存在する最新の難易度調整要素や細かな設定変更機能、カスタムmodなどは使用できません。

このことから、プレイヤーは用意された範囲内の難易度設定でゲームを進める必要があります。

また、PS4のスペックに合わせてゾンビの出現数やAIの挙動が簡略化されており、難易度が高い設定であってもPC版ほどの激しさを感じにくい点があります。

ただし、それは決してゲームが簡単という意味ではなく、操作性や表示制限によって別の形で難しさが現れることもあるため、油断は禁物です。

PS4版では主に「ノーマル」か「サバイバー」あたりが推奨される設定です。

極端に高難度を選ぶと、装備の充実や探索の自由度に対して敵の強さが不釣り合いになることがあるため、ゲームバランスを維持するには中間の設定がちょうど良いとされています。

このように、PS4版ならではの仕様を理解し、それに合わせた難易度選びをすることで、快適なサバイバル体験を楽しむことができます。

PC版の情報を鵜呑みにせず、PS4環境に最適化されたプレイスタイルを見つけることがカギとなります。

クエストとの関係を解説

『7days to die』のクエスト要素は、難易度によってその達成難易度や攻略方法が大きく変化します。

クエストの基本的な仕組みは、トレーダーから依頼されるミッションを受け、指定された場所で敵を倒したりアイテムを回収したりするというものですが、設定した難易度によってその中身やプレイヤーへの負荷が大きく変わります。

例えば、イージーやノーマルといった比較的低めの難易度では、クエスト中に出現するゾンビの数が少なく、行動も鈍いため、装備が整っていない初期段階でも対応しやすくなっています。

また、トレーダーからの報酬も安定しており、序盤の資源集めに非常に役立ちます。

一方で、難易度がサバイバー以上になると、同じクエストでも出現するゾンビの数が増え、走って襲いかかってくる敵も登場するため、戦闘の緊張感が格段に高まります。

さらに、上位クエストになればなるほど探索エリアが広く、構造が複雑な建物に挑戦することも多くなるため、高難易度では準備不足が命取りになるケースも珍しくありません。

装備の耐久性や弾薬の残量管理、敵を引きつけて逃げるルートの確保など、計画性が求められます。

このように、クエストは単なるお使い要素ではなく、難易度によって大きくプレイスタイルが左右される重要なコンテンツです。

難易度を上げることで報酬が豪華になる反面、失敗のリスクも高まるため、自身の装備状況や経験値に見合った難易度で進めることが成功のカギになります。

ソロプレイ向けの難易度はこれ

ソロプレイで『7days to die』を楽しむ際には、適切な難易度選びがゲーム体験に直結します。

協力プレイと違い、仲間の助けがないソロプレイでは、全ての判断・行動を一人でこなす必要があるため、ゲーム全体の難易度が実質的に上昇する傾向があります。

そのため、初めてソロで挑戦する場合は、「ノーマル」または「アドベンチャラー」といった中間的な難易度がおすすめです。

この設定ではゾンビの数や強さが控えめで、探索やクラフトに集中しやすく、拠点作りや資源収集など基本的な要素をじっくり学ぶことができます。

加えて、食料や回復アイテムの消耗も比較的ゆるやかなので、慣れないプレイヤーでも無理なくプレイできます。

逆に「サバイバー」以上の難易度では、夜間のゾンビの移動速度が速くなったり、ブラッドムーンの襲撃頻度が高くなったりと、一人で対応するにはかなり過酷な環境になります。

特に防衛拠点の強化や罠の設置など、事前準備にかける時間と労力が格段に増えるため、ソロプレイでは高難易度にするほど難易度の上がり幅が極端になります。

もちろん、経験を積んでから「インセイン」などのハードコア設定に挑戦するのも一つの楽しみ方ですが、最初の段階では無理に難易度を上げず、快適に進められる設定を選ぶのが長く楽しむコツです。

自分の成長に合わせて少しずつ難易度を調整していくことで、ソロでも満足度の高いサバイバル体験が得られるはずです。

ホードナイトの準備

『7days to die』におけるホードナイト(通称:ブラッドムーン襲撃)は、ゲームの進行における重要なイベントのひとつです。

このホードナイトでは、7日ごとに大量のゾンビがプレイヤーの拠点へと押し寄せてきますが、難易度によってその規模や敵の強さが大きく変わります。

そのため、事前の準備内容も、選んだ難易度に応じて戦略を変える必要があります。

例えば、「ノーマル」以下の難易度ではゾンビの体力や攻撃力が控えめなため、多少未完成な拠点であっても対処しやすい傾向があります。

簡易的な防壁と武器があればある程度しのぐことができ、初心者でも失敗しにくい仕様です。

一方で、「サバイバー」や「ウォリアー」といった高難易度では、ゾンビの数が増加し、移動速度も速くなるため、戦闘拠点の設計が極めて重要になります。

防壁やトラップの配置、射撃ポイントの確保、複数の逃走ルートの設置など、細部にわたる設計と準備が求められます。

さらに、ホードナイト前には武器の修理や弾薬の補充、食料・回復アイテムの備蓄も欠かせません。

これらの物資管理も難易度が高くなるほどシビアになるため、準備期間中の資源収集計画が成功の鍵となります。

このように、ホードナイトはただのバトルイベントではなく、拠点運営と資源管理の総合力が試される場です。

難易度を上げれば上げるほど、準備の重要性が増すため、ゲームに慣れてきた段階で徐々に難易度を調整していくのが理想的です。

マップ選びとバランス

『7days to die』では、ゲーム開始時にマップを選択することができますが、この選択も難易度に大きく関わってきます。

マップには大きく分けて「ナバズゲイン(固定マップ)」と「ランダムジェネレーション(ランダム生成マップ)」の2種類があり、それぞれに特徴があります。

ナバズゲインはあらかじめ決められた地形や建物配置が存在するため、事前に地形の情報を調べたり、攻略ルートを計画したりしやすいのが特徴です。

探索しやすく資源の場所も比較的分かりやすいため、難易度が高めでも安定したプレイがしやすく、初心者や中級者にも向いています。

一方で、ランダムマップでは地形や建物、資源の配置が毎回異なります。

そのため、運要素が強くなり、難易度が実質的に上がることもあります。

特にゾンビが多く出現するバイオームの近くでスタートしてしまった場合、序盤の立ち回りが難しくなることも珍しくありません。

また、拠点に適した建物が見つからなければ、自力で一から拠点を構築しなければならず、資源と時間が多く必要です。

このように、マップの選択は単なる見た目や雰囲気ではなく、難易度に大きく関わる要素のひとつです。

ゲームを始める前に、どのマップが自分のプレイスタイルや設定した難易度に合っているかを確認しておくことで、より快適なサバイバルライフを送ることができます。

マルチプレイ人数と難易度調整

『7days to die』をマルチプレイで楽しむ場合、参加人数によって難易度の感じ方が大きく変化します。

人数が増えるほど資源の共有や戦闘の分担ができるため、個人への負担が減り、相対的に難易度は低く感じられます。

しかし、ゲームシステム上、敵の出現数や強さもプレイヤー数に応じてスケーリングされるため、単純に「人数が多ければ楽になる」とは言い切れません。

例えば、4人でプレイしている場合は、1人あたりの敵を分担して戦える一方で、ホードナイトではそれに見合う数のゾンビが一斉に押し寄せてくるため、全体の戦略と役割分担が非常に重要になります。

タンク役、遠距離支援、資源収集、修理担当など、役割を明確にすることで難易度のバランスが整いやすくなります。

また、人数が多くなるほど食料や弾薬といったリソースの消耗が激しくなり、補給の難易度も上がります。

特に高難易度設定ではゾンビの攻撃力が高く、ダメージを受けやすいため、チーム全員が効率良く行動できないと、かえって全滅のリスクも高まります。

一方、少人数あるいは2人プレイなどでは、敵の数は控えめになりますが、拠点の建築や防衛、物資集めなどをすべて手分けせずにこなす必要があります。

そのため、難易度を少し下げる設定にすることで、バランスが取りやすくなります。

このように、マルチプレイにおける最適な難易度は、単なるゲームの数値ではなく、プレイヤー人数や役割分担、プレイ時間の長さなど、さまざまな要素を踏まえて調整するのがポイントです。

プレイヤー同士で事前に話し合い、ゲームスタイルに合った設定を決めることが快適なマルチプレイ体験につながります。

【まとめ】7days to die 難易度を総括

最後に本記事で重要なポイントをまとめます。