共通テスト直前期に学校で配布される「共通テスト kパック」。

その中でも注目されるのが、河合塾が提供する学校用教材「kパック」です。

特に近年では、kパック 2022・2023・2024・2025と年を追うごとに問題構成や難易度が変化しており、「本番より難しいのでは?」という声が多く上がっています。

実際、国語や英語、化学など主要教科では、思考力を問う問題や時間配分に苦戦する設問も多く、模試より手応えが重く感じられることも少なくありません。

知恵袋などでも「kパック 平均点は?」「kパック やるべきか?」という質問が多く見られるほど、受験生の間で注目度の高い教材です。

この記事では、kパックと市販のkパックと桃パックとの違いにも触れながら、難易度の実態や使い方、活用のポイントまでをわかりやすく解説していきます。

■本記事のポイント

- kパックの難易度が本番より高めである理由

- 年度ごとの難易度の変化と傾向

- 桃パックや模試との具体的な違い

- 難易度に対する正しい向き合い方と活用法

kパックの難易度は本番より高いのか?

共通テスト直前期になると、多くの高校で使用される「kパック」という教材。

その存在を聞いたことはあっても、「実際には何なのか?」「他の問題集とどう違うのか?」と疑問に感じている受験生も多いはずです。

特に市販されていないことから、情報が限られている点も悩みの種ではないでしょうか。

ここでは、共通テスト対策として注目されるkパックの基本情報を整理しながら、どんな特徴があるのかを詳しく見ていきます。

次の項目から、順にポイントを解説していきましょう。

共通テストkパックとは何かを解説

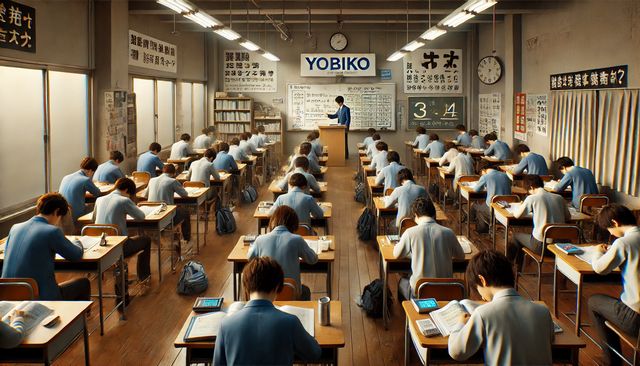

kパックとは、河合塾が学校向けに提供している共通テスト対策用の予想問題集のことです。

一般的には市販されていないため、生徒が自主的に書店などで購入できるものではなく、学校の授業や直前対策で使われるケースがほとんどです。

いわば「学校専用パック」として扱われており、正式名称は「共通テスト対策問題Kパック」となっています。

この教材は、共通テスト本番を想定して作られた1回分の模擬問題で構成されており、全教科に対応した問題がパックになっています。

マークシート形式で、実際のテストと同じ時間割・形式で取り組める点が特徴です。

また、一般に市販されている「桃パック(共通テスト対策問題パック)」とは異なり、kパックには学校現場の声が反映されており、より実戦的な難易度や設問構成が見られることもあります。

そのため、同じ河合塾の予想問題であっても内容や使用目的が異なることを理解しておく必要があります。

2022 2023 2024 2025の難易度推移

kパックは毎年更新されており、2022年版から2025年版にかけて難易度や出題傾向に変化が見られます。

これには、実際の共通テストの傾向を受けて、河合塾が教材内容を調整している背景があります。

2022年度版のkパックは、当時の共通テスト初期の流れを受けて、比較的オーソドックスな設問構成が目立ちました。

しかし、その後2023年版では、思考力・判断力を問う形式が増えたことに伴い、難易度が一段階上がったと感じた受験生も少なくありませんでした。

特に2024年度版では、数学や国語などで「これまでの形式と少し違う」と感じる受験生の声が多く、学校現場でも「難しすぎるのでは」という意見が出ていました。

2025年度版も引き続き、受験生の学力を底上げするために工夫された設問が見られ、全体的に「共通テストよりやや難」と評価される傾向が続いています。

このように、kパックは毎年改善されており、本番の出題傾向や変更点を先取りするような問題が含まれることが多いです。

それゆえ、年によっては「本番より難しい」と感じる受験生もいます。

kパックと桃パックの違いとは?

kパックと桃パックの違いを理解することは、受験生にとって非常に重要です。

どちらも河合塾が提供する共通テスト対策教材ですが、その目的と対象が異なっています。

まず、kパックは学校専用教材であり、市販されていません。

先生が授業の一環として配布するケースがほとんどで、主に集団で取り組むことを想定した教材です。

一方、桃パックは一般書店やオンラインショップで購入できる市販の教材で、個人学習に適した構成になっています。

問題内容にも違いがあります。

kパックは全体的にやや高難度で、応用的な設問が目立ちます。

学校現場では、直前の演習や確認として取り組むことが多く、受験生の実力を試す「模試的要素」が強い教材です。

それに対し、桃パックは「共通テストに最も近い難易度」と言われ、標準的な問題が多く収録されています。

自宅学習でも活用しやすい丁寧な解説や、自己採点しやすい工夫もされています。

つまり、kパックは学校全体での対策に向いており、桃パックは個別に丁寧に復習・分析したい受験生に向けた教材だと考えるとよいでしょう。

平均点と本番との比較

kパックの平均点と共通テスト本番の平均点を比較すると、しばしばkパックの方が低く出る傾向にあります。

これは、kパックの問題がやや難しめに作られているためです。

共通テスト本番では、基本的な設問を取りこぼさないことが重視される一方、kパックは「受験生の実力を伸ばすための演習ツール」という位置づけで設計されています。

そのため、設問の中には本番ではあまり見かけない形式や思考を要する問題が含まれており、平均点も自然と低くなるのです。

このような背景から、kパックで思うように得点できなかったとしても、過度に不安になる必要はありません。

むしろ、「今の実力ではどこが弱点なのか」を知る貴重な機会として活用することが重要です。

また、kパックの平均点は非公開のことも多いため、学校内での相対的な順位や、自分の体感で本番との差を見極める必要があります。

結果だけに一喜一憂するのではなく、間違えた問題の分析と復習を丁寧に行うことが、最終的な得点アップにつながります。

国語はなぜ難しく感じる?

kパックの国語が難しく感じる理由は、複数の要因が重なっているからです。

まず一つ目は、設問の構成が本番よりもやや複雑である点です。

本文の情報量が多く、設問も選択肢が紛らわしいため、時間内に正確に読み解く力が試されます。

また、資料型問題や複数の文章を読み比べるような出題形式が多く、単なる読解力だけでなく、情報整理力や論理的思考力も問われる点が特徴です。

特に評論文や実用文では、図表やメモを基にした設問が登場しやすく、慣れていない受験生には難易度が高く感じられるかもしれません。

さらに、設問ごとの分量や文章のボリュームも本番よりやや多めになっているケースがあり、時間配分に苦労する受験生が少なくありません。

焦ってしまうと、本文の重要な情報を読み落としたり、選択肢を正確に比較できなかったりするリスクも高まります。

このように、kパックの国語は「本番より一段上の思考」を求められる傾向があり、それが難しく感じる主な原因です。

普段から要約や資料読み取りの練習をしておくと、対処しやすくなります。

英語の難易度は時間配分がカギ

kパックの英語では、設問自体の難しさよりも「時間配分」が最大のポイントになります。

問題の分量が多く、本文も長めに設定されているため、読むスピードと設問を解くスピードの両方が求められます。

特にリーディングにおいては、すべての設問にじっくり時間をかける余裕はありません。

時間内に解き終わらなかったという受験生の声も多く、試験の後半で焦ってしまい、ケアレスミスにつながるケースもあります。

また、語彙や構文のレベルも決して簡単ではなく、情報を正確に読み取る力が求められます。

さらに、選択肢同士の違いが微妙な設問もあり、表現の細かいニュアンスまで把握する読解力が必要です。

そのため、kパックの英語を攻略するには、速読力と解答戦略の両方を鍛えておく必要があります。

問題文に線を引いたり、設問の先読みをしたりといった工夫も有効です。

まずは時間配分に慣れることから始め、模擬本番形式での演習を重ねておくと安心です。

kパックの難易度をどう捉えるべきか?

kパックを実際に解いてみて、「本番より難しいのでは?」と感じた受験生は少なくないかもしれません。

しかし、その難易度をどう受け止め、どのように活用するかによって、共通テスト本番での結果は大きく変わります。

ここでは、kパックの問題がどのように設計されているのかを掘り下げつつ、科目別の特徴や模試との違い、活用すべきかどうかの判断軸などを丁寧に解説します。

次のセクションから、一つずつ見ていきましょう。

学校用教材としてのkパックの特徴

kパックは、市販の予想問題集とは一線を画す「学校専用教材」として設計されています。

主に高校の授業内や校内模試の一環として使われることが多く、受験生が個人的に購入することはできません。

したがって、内容はより教育機関向けに最適化されており、指導者による活用を前提とした作りになっています。

具体的には、共通テスト本番の形式に準じたマークシートや問題冊子の構成、そして学校での集団演習を想定した設問の難易度設定が特徴です。

さらに、学校の先生が生徒の到達度を測るための「自己採点表」や「集計用資料」が付属していることもあり、個人の演習では得られないフィードバックが可能です。

ただし、問題のレベルはやや高めに設定されていることが多く、生徒にとっては「難しすぎる」と感じられる場合もあります。

そのため、得点に一喜一憂するのではなく、自分の苦手分野を見つける手段として前向きに取り組むことが求められます。

化学など理系科目の難易度傾向

kパックにおける理系科目、特に化学は、共通テスト本番と比較して難易度が高めと感じられることが多いです。

出題内容において、単純な知識の暗記だけでは対応しきれない問題が多く、複数の情報を組み合わせて答えを導くような設問が目立ちます。

たとえば、実験結果をもとに化学反応の法則性を読み解く問題や、計算量の多い理論化学の設問などが出題されることがあります。

このような問題は、基礎知識を活用して論理的に思考する力を問うものであり、表面的な学習では対応しにくいのが現実です。

また、生物や物理でも同様に「情報処理力」を重視した出題傾向が強く、単純な暗記型では高得点を狙いにくい内容となっています。

その分、kパックの理系科目に取り組むことで、本番よりやや高めの難易度に慣れておくことができ、試験当日に余裕を持って解く力が養われるとも言えるでしょう。

模試との難易度比較で見える違い

模試とkパックの最大の違いは、「目的」と「問題構成」にあります。

模試は受験生全体の中での自分の立ち位置を確認することが主な目的ですが、kパックはあくまで本番を想定した演習用の教材です。

そのため、両者を同じ基準で比較してしまうと、ややズレを感じるかもしれません。

難易度の面では、kパックのほうが「深く考える問題」が多く、模試よりも思考力を問う傾向が強いとされています。

模試では設問の正確性や難易度のバランスに配慮されており、ある程度の得点分布が見込まれるよう作られていますが、kパックは学校単位での実施を前提としているため、より自由度の高い問題構成が可能です。

また、模試では総合順位や偏差値が表示されますが、kパックにはそのようなランキング機能はありません。

その分、自分自身の課題発見や復習のツールとして活用する姿勢が重要になります。

両者を適切に使い分けることで、より効率的な学習が可能になるでしょう。

やるべきか迷ったときの判断軸

kパックをやるべきか迷っている場合、いくつかの判断軸を持つことが大切です。

単純に「難しそうだからやらない」と決めてしまうのは非常にもったいない判断になりかねません。

まず、自分の志望校のレベルと現在の成績を照らし合わせてみましょう。

共通テストで7割以上を目指している場合、kパックに挑戦する価値は十分にあります。

なぜなら、kパックは本番以上に難しい設問も含まれており、事前に高負荷な問題に触れておくことで、本番での感覚が楽に感じられるからです。

一方、共通テスト対策にまだ不安があり、基本的な問題演習に時間をかけたいという段階であれば、無理に取り組む必要はありません。

その場合は、まずは桃パックや過去問を中心に基礎力を固める方が効率的です。

どちらにせよ、kパックを使うかどうかは「目的に合っているか」で判断すべきです。

難易度の高い教材だからこそ、使いどころを見極める目を持つことが求められます。

知恵袋に多い質問とその傾向

Yahoo!知恵袋などのQ&Aサイトでは、「kパック 難しすぎる」「得点が取れなくて不安」といった相談が数多く投稿されています。

これらの質問から見えるのは、kパックに対して「本番と同じ感覚で取り組んでしまったことによる戸惑い」が多いという傾向です。

特に数学や英語で時間が足りなかった、正答率が低く自信をなくしたという投稿が目立ちます。

また、「kパックと本番の難易度差はどれくらいか」「平均点はどの程度か知りたい」といった情報収集を目的とした投稿もよく見られます。

これらの質問が多い背景には、kパックが一般に流通していないことによる情報不足があります。

学校ごとに実施のタイミングや評価の仕方が異なるため、共有される情報が限られ、不安になりやすいのです。

対策としては、あくまでkパックは演習用教材であり、結果よりも復習と分析に重点を置くべきだという認識を持つことが大切です。

他の人の得点と比べるより、自分の成長を意識して活用しましょう。

難易度に左右されない活用法とは

kパックの点数に一喜一憂せず、有効に活用するためには「結果を目的にしない学習姿勢」が求められます。

つまり、得点を気にするのではなく、どの問題で何をミスしたか、なぜ正答に至れなかったかを徹底的に分析することが重要です。

この教材の強みは、本番を意識した形式で演習できることに加え、通常より難しめの設問を通して、より深い思考力を養える点にあります。

仮に点数が伸びなくても、解き直しを通じて理解を深めることで、本番での対応力が大きく変わってくるはずです。

特に有効なのは、間違えた問題の傾向を記録し、共通する弱点を見つける方法です。

例えば、「情報処理系の問題で頻繁にミスをする」といったパターンを把握できれば、その分野を重点的に復習することができます。

kパックを本当に意味のある教材にするためには、難易度の高い問題を“試験”と捉えるのではなく、“練習”と割り切ることです。

このように考えると、精神的なプレッシャーからも解放され、前向きに取り組むことができるでしょう。

【総括】kパックの難易度の全体像を整理して理解しよう

本記事の総まとめを箇条書きにしたので確認してください。